■Read Me

・ミシュランリンクはClassilla9.3.3で閲覧可能サイトを優先紹介しています。 ・サイト内で利用のオリジナル画像、文章等の二次利用・直リンクを禁じます。 The second use and link prohibition of original image and sentences in site soon. Copyright© coo with ClassillaComposer9.3.3+MacOS9.2.2J/OSX10.4.11 | ||||||

Mac/Win/AndroidのNetscape、Firefox、InternetExplorer、標準ブラウザでほぼ統一表示できるページ作りを行っています。N7、iC3、Sf4(OSX)のMac版ブラウザとVirtualPC4+Win98上のIE6、Fx2およびAndroid標準ブラウザ(ISW12HT/2.3.4→4.0.3、IS12S/2.3.7→4.0.4、URBANO PROGRESSO/4.0.3、ISW13F/4.0.3、ISW16SH/4.0.4、HTL21/4.1.1)、Nexus7 2013/4.4.4のChrome(ver32.0.1700.99)で動作確認。 ブラウザのフォント設定次第で著しい表示崩れを起こすページ(Mainページなど)のみフォントサイズ指定を行っています。文章メインのページは読みやすさを考慮して、あえてサイズ指定を行いません。読みやすい設定をご自身でお探しください。エラー激増のN4、IE5.17は対応ブラウザから外しました。 ブラウザの設定フォントで表示や雰囲気は大きく変わります。見にくいと感じたら(上記)推奨フォント設定の画面を元にフォント変更をお試しください。Android2標準ブラウザは設定→テキストサイズ[中]、テキスト倍率[高]あるいは解像度[中]設定で見やすくなります。Android4標準ブラウザは設定→ユーザー補助のテキストの拡大縮小を100%、ダブルズームでタップを100〜115%に設定してください。GIF動画有効、画像読み込みON設定。標準ブラウザはレンダリングエンジンにApple Web Kit採用なので統計上はSafari分類だそうですが、確かにリンク文字が上にズレるところは似てます。 しかしIS03、ISW11Fなど国内メーカーAndroid2.x標準ブラウザは垂直センターも綺麗に揃うのです。調べると両機には"モリサワフォント搭載"という共通項あり。IS03はモリサワ新ゴR設定時のみ垂直センター揃え可。この結果からモリサワフォント指定時のみ日本語で垂直センター揃え有効と考えたのですが、11Fは4.0.3にアップデートすると標準ブラウザ(モリサワUD新丸ゴ搭載)で垂直センター揃え不能。4.0.4の16SHも上にズレます。以上の事からAndroid2標準ブラウザ+モリサワフォントが日本語垂直センター揃えの条件と言えそうです。このほか[ポップアップをブロック]の動作条件が4.0.3標準ブラウザから厳しくなったので、JavaScript/window.openでページを開く際は要注意です。  ■IS03/タッチパネル不調。誤作動でWeb閲覧時の文字最大/最小化などスクロール異常頻発。GPS感度良。 ■IS11T/タッチパネル誤作動、再起動、WiFi不調。修理・交換でも改善せず。キーボード入力はやはり良い。 ■ISW12HT/代用機ISW11HTが普通に使えたので代替候補。重いが安定動作とスクリーンショットが便利。 ■ISW11F/バッテリの大発熱はアップデートで解決。GPS×。再起動、プチフリ頻発は不治痛(RAM不足)。 ■IS12M/機種変して帰宅後、17時間以上経過して充電完了せず初期不良交換。その後、動作確認して放置。 ■IS12S/動作&表示良好、Wimaxなし。EVO3D以上の安定性、キビキビ動作なれど再起動頻発の固体あり。 ■ISW16SH/バッテリ持ち良好。安定感あるもパネル視野角狭い&たまに無反応。3ラインHOMEは違和感。 ■ISW13F/バッテリ持たない(2時間半で終了)。大発熱なし。4.6インチ液晶は見やすさと持ち運び両立。 ■URBANO PROGRESSO/EL液晶は良好。低発熱はメリット大。文字フリック入力ガクガクも実用バランス機。 ■HTL21/安定動作、表示良好、バッテリ持ち2日。プチフリ・再起動なし。薄く軽い5インチ液晶に好印象。 IS03は修理後も不安定でリスト画面でパネルに触れただけでタップ反応などの不具合改善せず。デスクトップを一つにすると多少安定→ホームのメモリ消費量も不安定の一因。11Tもタッチパネル誤作動とWiFi接続トラブルが改善せず。デュアルコア機はバッテリ消費大。そして重い12HT、熱い11F。11Fはパネルに触れる指先まで熱い異常っぷりでしたが、ケータイアップデートで解決。勝手に(再)起動とスリープ時のバッテリ漏れもOS4.0.3アップデートで解消。そのかわりアプリ起動に5秒以上、ボタンを押した時の反応がかなり悪い、起動直後にWiFi接続できないなど、新たな問題が頻発。タッチパネル誤作動、発熱、バッテリ駆動時間、プチフリーズなどの問題が収束して実用的になるのは2012以降のモデルと言えます。 2014になって総務省の意向とは逆ベクトルの料金プランを各社揃えるなど、利用者不在が目に余る状況が続いてます。無謀プラン押し付けドコモの業界3位転落見通し(2015.3月期連結業績)は当然の結末としても、3Gプランが残るauも他社より良心的とは言え満足できる状況ではありません。震災以降、365日24時間、常に緊急地震速報を待ち受けする立場としては、待ち受け一週間程度のバッテリ持続は実用最低条件。国策VoLTE導入が決定している以上、半端な端末購入も損。というワケで、我が家はガラケー現役続行。スマホは全てWiFi運用です。自宅利用だけでもバッテリ持たないのに、これ持って外出とか。無理。 11Fはとにかく不安定。4.0.3アプデ後もスリープ復帰時にバックライトがぼんやり灯るだけで30秒近く何も表示しないなどのプチフリ残存。エコモード起動時が特にひどいのでNXエコを通常エコ→お手軽エコに変更でプチフリ解消と思いきや、しばらくするとバッテリ残量30%以下でプチフリ連発。エコモードオフでも解消せず重症化。この時は14MB以上に増大していた標準ブラウザのデータ消去で解消。ブックマークや設定が消えるうえ、しばらく使えば元の状態に戻るので上策とは言えませんが他に策がありません。 このため引退予定でしたが、2013.4.16にまさかのアップデート案内。しかもアプリ起動や画面表示に時間がかかる事象を改善とか。半信半疑でアプデしたら普通に使えるレベルに近づきました。アプリ起動や画面表示のプチフリ頻発、プチフチ→復帰不能→気付いたら再起動、発熱など気になる事象はだいぶ改善。その後、半年利用でスリープ復帰不能、スリープのまま電源落ちなどの変動作多発。これにWiFi接続/切断で30秒近いプチフリが加わります。 リリースから1年近く経て12HTもOS4.0.3にアプデしたので一言。デュアルコア対応OSのおかげかデスクトップの動きは滑らかですがプチフリ増加。アプデでパワー不足を露呈。特に文字入力の遅延とタスクマネージャのアプリ表示に10秒以上待たされるのが致命的。ブラウザも残念至極。バージョン4.0.3以降の標準ブラウザに搭載される「ステータスバーをスクロール途中で表示」「ページを保存」機能が重要と判断してのOSアプデでしたが、12HT標準のバージョン4.0.2ブラウザは同機能なし。設定やブックマークはICS準拠ですが、ステータスバーは以前と変わらず。ページ保存も不可=情報集積などの使い勝手が相当劣ります。 特に文字入力の遅延(入力毎に1〜3秒程度発生)と110%くらいしか拡大表示できない状態の頻発がウザい。原因不明。Web閲覧で今まで任意に拡大できていたのが急に110%拡大程度で頭打ちになり、諦めて使っていると不意に拡大できるようになります。キャッシュ消去、再起動など一通り試しましたが解決せず。不規則に発症するので原因も特定できません。入力遅延はOpenWnn IMEで解消しましたが、ステータスバーの機能改善もないので、OS2.3.4の方が快適かも(余計なトラブルもないし)。 3連続で痛い目見たのでガラスマは不安定と思ってましたが12Sは安定してます。HD液晶は表示も綺麗(赤寄りの色相は×)。タッチパネル誤作動もありません。不満はアプリ一括終了できるタスクマネージャがないことくらい。WiFi再接続やシャットダウンの速さ(3秒以内に完了)、POBoxの快適入力は特筆もの。電源オフに何十秒もかかる機種ばかり使ってきたので断トツで使いやすいです。4.0.4アップデートで動作が重くなる感じもありません。 しかし、メーカー修理で4.0.4にアプデされた12S赤が再起動連発(最初から4.0.4の12S黒は問題なし)。未操作・スリープ状態で再起動を繰り返すので再修理するも改善せず。修理の度に毎回基盤交換して症状は悪化の一途。再々修理に出すためリセットしたらスリープ復帰時に電源落ち連発。修理手続き中の店頭で電源落ち連発ですからauショップも沈黙です。 後にau本社から解析修理を行いたいと連絡があり、スマホ修理で初めて基盤異常の診断。基盤その他交換で1ヶ月後に返却。過去も毎回基盤交換してるので改善するか疑問ですが、とりあえずスリープ放置で経過観察。バッテリ残3%(約1ヶ月間)まで再起動なくクリアも、充電後にGoogle ID登録してスリープ放置→2週間で再起動再現。一度発症するとダメで2日続けて再起動、2週間で計6回の再起動を確認(実再起動数はもっと多いと考えられます)。auに連絡すると再度解析修理の話。年明け修理で所要1〜2ヶ月。2013.3月に最初の修理依頼ですから経過観察のみで一年間使用不能。修理完了した端末も、GooglePlay登録後に4日に一度以上の頻度で再起動を繰り返し。未使用だった12S青を同一条件で同時検証していますが、こちらの再起動は月一程度。修理前後で改善が認められないうえ、同一他機と比較しても明らかに動作異常なので使用を断念する予定です。 13Fはクアッドコアですがパワフル感は希薄。アプリやWiFi接続などの動作で12S並のキビキビ感もありません。クアッドコアらしいのはバッテリ消費。フル充電後、WiFi/機内モードで主にWeb閲覧(動画なし)+アプリ少々を連続2時間半使用でバッテリ残量4%。WiFiオフ/機内モードで8時間スリープ→10%減。通信なしで触ってるだけで10分10%消耗するので、大容量バッテリ+第5の省電力コアの意味なし。とにかくバッテリが持たないので色々試したのですが、温湿度チェッカーアプリ強制停止&持ってる間ONの停止で、ちょこちょこ利用で半日(12時間)持たせるようにするのがやっと。同様の使い方で余裕で36時間以上持つ12Sとは雲泥の差。13F/11Fは自分からだ設定の歩数計をオフにするとバッテリ持ち向上らしいのでお試し中ですが、11月以降バッテリ持ち悪化。今は6時間駆動がやっと(2014.05.31現在)。11F/13Fに関しては、20%程度のバッテリ残量で夜間スリープすると、翌朝はバッテリ残量0で電源落ちも珍しくありません。 発熱はスペック相応。アプデ以外の通常使用で大発熱なし。共通ACアダプタ03充電時、12Sは夏場に本体とコンセント部の発熱が気になるのですが13Fは熱くなりません。2時間少々で必ず充電完了するので電源管理は安心できます。4.6インチ液晶は見やすさと持ちやすさを両立。バッテリ外すとリセットされる時計(11F/13F)、OS4.0.3以降の標準ブラウザに搭載されるステータスバーをスクロール途中で表示する機能が省略されている点は大減点。 実用的な仕上がりを見せるのが16SH。タッチパネルに無反応領域がある程度で大きな問題なし。バッテリは12S並のスタミナ&交換可能。液晶はアウトドアビューで野外最適化、画質モード設定でPCモニタに近づけることもできます。ブラウザのステータスバーがスクロール途中でも表示できたり(バージョン4.0.3以降の標準ブラウザ機能)、3ラインHOMEの裏から設定画面が現われたりとGUIもよく考えられてます。これで広視野角なら言うことなし。気になるのは旧アプリの異常終了だけ。現行ウェザーニュースタッチがウザいので旧版(1.68)を使っているのですが、16SHだけ起動中に異常終了します。旧版=4.0.4非対応と考えてたのですが12S+4.0.4では正常利用できてます。 使用前後で評価が変わったのがURBANO PROGRESSO(以下:KYY04)。ISW12HT/EVO3D(デュアル1.2GHz)をOS2.3.4→4.0.3へアプデしてプチフリ多発、文字入力(フリック)毎に引っ掛かる症状をパワー不足と断定→引退と続いた事例から、シングル1.4GHz+OS4.0も同じと考えたのですが、文字入力のもたつき以外は問題ないバランス機でした。タッチパネル誤作動、プチフリなし。RAM空き領域に余裕があるせいか安定感あり。手のひらに無理なく収まるのボディ(4.0液晶)、EL液晶は色相偏りなし+広視野角、押しやすい物理ボタン、シングルコアならではの低発熱など安定パッケージと言えます。 ネックは1フリック数秒を要する標準iWnn文字入力。入手当時はGoogle、OpenWnnなど他の日本語IMEも入力遅延、英数入力不可、変換不能文字などあり一長一短。結局、Google IME+Google日本語入力キーボードで入力遅延を一掃、検索フィールドのコピー不可は変換学習で代替。1フリック毎にガクガク引っ掛かかる入力と比べたら、英数入力不可なんて些細な問題と思い知った2014夏。その後、英数入力に対応。Ver2.17.2140.3-am(2015.12.20更新)以降は、文字化け、入力中の文字が勝手に確定されるなどのトラブルの低減に努めているようです(最新はver2.17.2160.3-am/2016.4.8更新)。入力遅延などでお悩みの方はGoogle日本語入力を試す価値あり。 Wi-Fiアンテナがグリーンに変化しない(白のまま)認証エラーも頻繁に起こります。最初は端末リセットしていたのですが、次はアカウント削除で対処。システム設定→アカウントと同期→使用中アカウント選択→MENUボタン→アカウント削除→同じアカウントを登録し直す。これを3回繰り返したらグリーンに変わるようになりました。アンテナの色が変わるのはGoogle認証済みのサインで、白のままだとGmail新着などがわからず不便です。 その後、2016春にアンテナの色が変わらない認証エラー再発。今回はアカウント削除を何度行っても改善せず。直前にGoogle Play開発者サービスのチェック中(後述)だったので、思い切ってデータ消去したら一発でグリーンに変わりました。突然発症するこのトラブル、原因は通信エラーらしく開発者サービスのアップデート時によく再現してます。アプリの管理→ダウンロード済みタブ→Google Play開発者サービス→データを消去すると認証も回復。2017春(3月)のver10.2.98へのアップデート後も認証エラー発症。今回はデータ消去してグリーンになっても、充電などで電源を落とす度に認証エラーを繰り返しました。仕方なくアプリ初期化の意味でGoogle Play開発者サービスのデータ消去→アンインストール→最新版クリーンインストール(バックアップapk)を行ったところ、Wi-Fi接続後、数秒でグリーンに変わるように。が、電源OFFの度に認証エラーは変わらず。何度データ消去しても改善しないので放置したら、一週間ほど経ってグリーンに変わるようになりました。 なお、データ消去を行うと設定→アカウント同期設定も初期化される点に要注意。筆者は「Gmailを同期」のみチェックを入れているのですが、データを消去すると勝手に「ユーザーの詳細を同期」もチェックが入ります。データ消去後、すぐに「ユーザーの詳細を同期」のチェックを外しても、データ更新中に勝手にチェックが入るので、データ消去の際は必ず設定→アカウントと同期→同期設定内の内容を確認してください(ユーザーの詳細を同期しないと認証できない可能性もあり)。標準ブラウザの異常終了もイラついてる方が多いと思いますが今のところ処置なし。root取ってAOSPブラウザ4.0.1でも試そうと思ったのですがMacなので断念…。全体の動作を軽くしたい場合はGoogle日本語入力を入れて標準iWnn IMEと関連Keyboard無効化がオススメ。筆者環境ではスリープ復帰時のWi-Fi再接続まので時間半減など、全体的な動作改善が見られました。 ヤフーニュースのアプデor強制終了の件にも触れておきましょう。android4.0.4以下で使えるY!ニュース最終verは1.10.12。2017.8.22以降、この最終verで起動するとアップデートを促すメッセージが表示され、アプデまたは終了以外の操作不能になっていると思います。2016年6月以降、数多のアプデをスルーしたので、この日が来る覚悟はしていたのですが、いざ使えなくなると代替アプリにも違和感を覚えます。 何か抜け道はということでダウングレードを試みました。結論から言うと、1.10.10及び1.10.07ではアップデートを促すメッセージが数回表示された後に消えて、今まで通り利用できるようになりました。両ver共にIS12S(4.0.4)、KYY04(4.0.3)で動作確認済み。「とりあえず使えるようにしたい」方は上記verへのダウングレードで、しばし時をかせいでください。 IS12M機種変と同時にnexus7/2013(32G)も購入していたので気になる点を。IS12Mがいきなり初期不良発覚(17時間で充電完了せず)、在庫なく交換まで3週間近くかかりました。これで萎えnexus7は未開封のまま放置。保証期限が迫る一年後(2015.5月)に重い腰を上げて動作確認をはじめました。初回充電OK。翌日、念のため電源OFF。数時間後に電源投入したらGoogleロゴでフリーズ、一切操作を受け付けず。電源長押し、電源ボタン+音量マイナス(スマホの強制再起動操作)など試みるも効果なし。一時間ほど試行錯誤するうち電源15秒長押しの再起動が機能して文鎮からの脱出に成功。GW明けにASUSサポートに連絡。状況説明して、シリアルナンバーから生産時期を確認すると2013.8月生産。トラブル情報がWebに溢れる初期ロッド確定。修理は気が進まないので対応検討を伝え電話を切ろうとするとGoogleサポートに連絡をとアドバイス。nexus7ユーザーならGoogleサポートも対応してもらえるようで「もう少し情報があるかも」との事でした。念のため連絡して状況を説明、初期ロッドである事を告げるとハードウエア関係のトラブル情報も把握している様子。 直らないスマホ修理に辟易してタブレット購入したのに、またも修理に祟られる現実に絶句していると「保証期間内ですから交換しますよ」と一言。ありがたい申し出でしたが、auショップ購入を伝えると「それでは先方の保証規定になります」と。先方の保証規定とはASUSの保証書に書かれた初期不良交換は購入14日以内を指しています。どこで購入しても保証内容は同じと考えていたのですが、ASUSとGoogleの販売ルートの違いでアフターサポートは大違いでした。Googleも15日間の初期不良交換規定はあるようですが状況に応じて柔軟に対応してもらえる感じで、サポートに雲泥の差を感じました。 ASUSサポートに再確認しても交換は無理。これは保証書に記載のあることですが、販売ルートでサポートに違いがあると知らずに購入した立場としては納得しがたいところ。修理を嫌がっているのか「修理に出すと新品のラッピング梱包などは全て破棄する」とまで言い出しました。所有者の同意なく梱包材を捨てるのはダメだろうと異を唱えるも「そういう対応」の一点張り。傷防止のためのラッピングを破棄されたら無傷の端末に傷つけるようなものだと言っても、頑として破棄を言い張ります。修理や梱包材破棄が原因で傷がついた際の対応を尋ねると「写真を撮ってくれ」「傷が修理時のものと確認できれば、しかるべき対応をとる」との事。具体的な内容を確認すると「内容は社外秘」という返答。念のためauショップ、消費者行政センター経由でも確認しましたが内容は変わらず。一応、修理の仮予約を済ませるも、これで修理は不安過ぎます。 結局、修理着手前に工場から必ず電話連絡をもらう条件で修理依頼。auショップ引き取りにして店長を交え修理品を確認後、修理に出しました。修理期間一週間程度との話だったので、4日もすれば電話がくるだろうと考えていたのですが10日過ぎても連絡なし。やむなく当方から電話すると、日本語を理解できない外人をたらい回し。上席スタッフも外人で「修理状況を確認したいので今日にも折り返し連絡してくれ」と言っても、カタコトの日本語で「電話はわからない」「修理は最低2週間はかかる」の繰り返し。さすがに嫌気がさして、auショップ店長に経緯を説明。個人で話てもラチが開かないので(法人対応に期待して)対応を依頼。店長も驚異の粘りで数日交渉したようですが連絡なし。消費者センターに顛末を説明した頃には修理から3週間経過。さすがに異常というか事態を怪しむレベルになった事を消費者センターから伝え、ようやくASUS日本人スタッフ登場。事情を話して修理責任者から連絡をもらう事ができました。責任者を名乗るY氏に機材返送を依頼、nexus7は無残なラッピング梱包(粘着剤でベタベタ)で返却されました。これだけ時間をかけて未修理という壮大な骨折り損。nexus7はGoogle系販売ルート以外で購入してはいけないことを痛感させられた一件でした。 ついでにHTL21の話も少々。2ヶ月試用で再起動、プチフリなし。概ね好印象。液晶は広視野角でないものの色相変化少なく好印象。13Fと同スペックながら4.1.1でモタつき皆無。標準ブラウザは4.0.4と同等以上の機能、ただし操作がだいぶ異なるので要慣れ。5インチ・ファブレットですが、薄くて軽い筐体で取り回し良好。microUSB/SDの蓋が硬くて開け辛いのは要改善レベル。 Google Play開発者サービスにも触れておきます。URBANO PROGRESSOが利用3ヶ月でスリープ復帰時のプチフリ30秒頻発、バッテリ持続も24時間から10時間前後に急落。acroHDとの交互利用3ヶ月でバッテリ劣化は早すぎると訝っていたら、WebにGoogle Play開発者サービスでバッテリ異常消費の報。アンインストールしたらバッテリ消費量も以前の状態に戻り、スリープ復帰時のプチフリ減少。開発者サービスはサイレント・アプデを繰り返すので、3ヶ月に一度アンインスト推奨と考えていたら3日目にプチフリ再発。バックアップapkを確認すると使用開始5月の同アプリはVer4.4.52/15.01MB、現在は6.1.09/23.94MB。1.5倍も違えば動作やバッテリ消費にも影響しそうなので4.4.52に戻したら元の調子に戻りました。しかしGmail起動時に「Google Play開発者サービス古っ!」とのアラートでアプデしたら6.1.11/31.69MBに。こいつはバッテリ持ちは4.4.52とほぼ同じ。スリープ復帰時のプチフリは秒数/回数共に低減したので様子を見ていると、3LM Securityアプリ停止でフリーズ減少情報。 実行中アプリに含まれないのでノーマークでしたが、法人向けセキュリティアプリなので遠慮なく無効化したらスリープ復帰時に無反応になる症状解消。それでも一日数回はスリープ復帰で数秒プチフリするので、開発者向けオプション→バックグラウンドプロセスを上限4に設定。再起動時に設定を維持できない難アリ技ですが、スリープ復帰時のプチフリほぼ解消。OS4.0にアプデしたRAM1G程度の端末は、バックグラウンドプロセスの上限設定でプチフリ・再起動の頻発を回避できる可能性が高いようです。 そして2016冬。Google Play開発者サービス最新Ver8.4.89/52.11MBは以前にも増して肥大化&メモリ大食いです。IS12Sは実装RAM1Gですがアプリ利用できるメモリは650MB程度。Google Play開発者サービスは、この貴重なメモリを70MB以上占有します。開発者サービスはGoogle設定アプリから利用できる機能が主なので、こいつを起動→広告→インタレス広告をオプトアウトにチェックを入れてメモリ使用量の低減に成功。1年半ほど使ってるCleanMasterアプリもメモリを50MB以上占有するので、より軽いClean Master Liteに入れ替え。これでメモリブースト後200MB以上(URBANO PROGRESSOは400MB以上)の空きメモリを確保できるようになりました。 2017春になるとGoogle Play開発者サービス、Gmailのバージョンアップによりバッテリ消費がさらに激しくなりました。URBANO PROGRESSOは起動6時間でバッテリが5%を切るのが当たり前になり、さすがに違和感を感じて犯人探しに乗りだしました。無駄なアプリはほとんど停止、バッテリ消費などもClean Master Liteで管理していたつもりでしたが、このClean Master Liteがバッテリ消費に加担していたようです。同アプリでキャッシュクリーナーを実行してもブラウザキャッシュを消去できない事実が確認できたのでアンインストールに踏み切ったのですが、バッテリ消費改善にも役立ちました(後述するGmailダウングレードに匹敵する効果)。 バッテリ異常消費の忘備録をもうひとつ。バッテリ異常消費と言えばでGoogle Play開発者サービスが真っ先に浮かびますが、Gmailもやらかしてます。2016春頃からIS12S/OS4.0.4、URBANO PROGRESSO/OS4.0.3(KYY04)共にバッテリ持続が半減、KYY04は6時間でバッテリ切れになる事も珍しくない状態になりました。使用状況は天気やWeb、メールチェックが大半。nexus7を含め3台を順次使用、IS12Sはバッテリ性能80%以上(良好)の表示でバッテリ劣化と言える状態ではありません。元々、平均24時間(KYY04は12時間)程度持続していたバッテリ変化に違和感を覚えていたところ、「アカウント同期OFFでバッテリ消耗を押さえられる」との書き込みを見てピンときました。 筆者はGmailのみ同期設定(Wi-Fi運用)していたので、さっそくGmail同期を外すとバッテリは以前の12〜24時間持続に回復。一件落着と言いたいところですが、本件最大の問題はGmail同期がバッテリ異常消費の原因だと気付けない事です。設定→電池の項目も設定→アプリ→実行中の項目も同期に伴うバッテリ消費はチェックできません。Gmailアプリの電力消費は設定→電池の項目でチェック可能ですが、たいした消費量ではないので起動時間の経過と共に圏外となり表示されず、同期の異常消費を見過ごすのです。同期とアカウントがシステム側で管理されている事も、ユーザーチェックを届きにくくさせる要因でしょう。それでなくともGmailはアプデ毎に評価を下げているのでver4.9以降は放置していたのですが、アプデ削除を考えるべきレベルかも知れません(アプデ削除でプリインverに戻るので注意)。  nexus7は大容量バッテリで異常消費が目立たないと考えたのですが、GmailはOS4.4.4プリインの4.6.1のまま。これ以降にバッテリの異常消費に関係する変更があった可能性もあります(同期回数倍増とか)。というワケで、スマホ2台のGmailを4.9→4.8.1へダウングレード(4.7.2以前は確認できず)して経過観察中。上の画像はKYY04のバッテリ消費状況(上段左4.8.1/右4.9)ですが、Gmail同期ON/通常使用でバッテリ消費に大差が出ました。一週間の観察でIS12S、KYY04共に異常消費が再現しないので原因はGmail4.9同期と断定しました。Gmail5.0.1の検証(画像下段)でも異常消費は確認できず。4.9に似てバッテリ消費時の落ち込みが大きいですが、20時間前後の駆動を確認できたので、バッテリ持続(4.8.1)かマルチアカウント(5.0.1)を好みで使い分けOKかも。最近バッテリの持ちが悪い、スリープなのにバッテリが減るなどの理由でバッテリ劣化を疑っている場合、まずアカウント同期OFF(または設定→アカウントと同期→アカウント→同期項目のチェックを全て外す)にして、Gmail同期によるバッテリ消費チェックをお忘れなく。 au WiFi接続ツールが動作に悪影響という話も散見しますが、12HTは機内モードON時にau WiFiはネガティブ(アプリ管理で強制停止など全ボタン無効)なのでバッテリ消費低減だけでなく動作関係にも恩恵ありかも。11Fは機内モードONでもau WiFiがアクティブなので動作への影響を考えるなら強制停止か削除が必要。強制停止してもスリープ復帰後にアクティブになったりするゾンビっぷりなので、本気で動作改善を考えるなら要削除です。 その後、au Wi-Fiをアンインストール。エコモード設定とプチフリの因果関係確認のため再インストールしたところ勝手に実行しなくなりました。一度消したので起動要求しないのか。詳細不明ですが「勝手に再起動はウザいけど、イザという時ないと困る」という場合、au WiFiをバックアップ→アンインストール→再インストールすることで、再起動しても無効化を維持できる好都合な環境を作れそうです。再インスト後の半年、au WiFiの勝手な起動は一度もなし。アンインストール→再インストールによるau Wi-Fi無効化は使えます。 Googleマップ利用を考えている人はメモ代わりのスクリーンショット(SS)機能やGPS測位精度(カーナビ代わりに使いたい人は重要)など、必要な機能を精査しないと後悔することになりそうです。特にSS機能はAndroid2未搭載。IS03、11S、12HTはアップデートで搭載。ISW11Mなど一部機種はアプリ頼みです。11FはOS4.0.3アップデートでようやくSS搭載(標準)した程度。スクショ必須の人はこの辺の機種かAndroid4機、iPhoneから選ぶしかありません。 関連してau修理対応の話を少々。IS12SのWiFiが急に切断する症状が改善しないのでauショップに相談。「保証期間内に修理しときましょう」との結論で修理依頼したのが2013.3.8(修理期間:一週間)。一週間後に修理完了するもショップ確認で症状再現。再修理(要基盤交換)する旨、連絡を受けたのが3.15。3.8から起算して2週間以内に戻る予定でしたが、3.30/17時現在、まだメーカーにあるそうです。ショップから「催促」と報告してきましたが、4.2/14時現在でも修理完了の連絡なし。4.3午後、KDDI本社に確認したところ「4.1ソニーの修理完了、翌日出荷ではないか」との説明。同15時過ぎにauショップから修理完了の連絡が続きましたが、通常修理に一ヶ月も要した説明はありませんでした。詳細な経緯を店長に詰問したところ驚愕の事実を確認したので記載しておきます。 まず驚いたのが初回修理の内容がOS再インストールのみだった事。2012.12.1以降、KDDIの方針で症状再現しない場合は修理せずOS再インストール対応と決定されたのが事由のようです。KDDIはこれでも修理と称してます。修理直後のショップ点検で症状再現→筆者に連絡→KDDIに基盤交換要望(後日対応)→再修理発送。再修理が完了してショップに返却されたのが3.24(WiFiアンテナ交換とOS再インストール実施)。初回修理後のショップ→KDDIへの相談で、翌日に2回修理で基盤交換という回答(内約)が示されていたので再々修理に直送(連絡なし)。その後、基盤交換+WiFiアンテナ交換してショップに戻されたのが4.3/15時過ぎ。これが一連の顛末だったようです。 筆者はIS03だけで5回は修理に出しています(11Tなど含めると相当数)。修理取次票の詳細症状の内容も店員任せにせず、具体的な事例を正確に記述してきましたが、タッチパネル誤作動など店頭確認済みトラブルも含め症状再現(確認)と報告を受けた事は一度もありません。再現しやすい状態(環境)を子細に連絡しても「再現しない」の一言で片づけられてきました。これが現実です。それでも基盤交換に望みを託し修理依頼してきましたが、「症状再現なし=修理しない」なら話は別です。修理結果を左右する以上、確認内容にも責任が伴います。ソニーに具体的なチェック内容を確認したら、返答は「WiFi接続してネット通信を行った」だけ。確認所要時間の返答はなかったそうです。「WiFi通信中、アプリ操作していると勝手に切断されてしまう事が2日に1回程度の頻度で起こる」との申告で、この対応は充分でしょうか。 ちなみにシャープの修理で一週間以上かかった事はありません。2013.1.7の修理は基盤からパネルまで一式交換する重修理になりましたが、一週間で修理完了してます(2012.12.1以降のKDDI方針と一致しませんが)。こんな施策を続けたら「auは端末修理不能」との評価が定着しそうで萎えます。外聞も悪い。スマホは製品完成度だけでなくキャリアやメーカーのアフターケアも含めて選べってことですか。 実際、修理後の12Sは勝手に再起動を繰り返す(週3〜4回)ようになり再修理。再修理後、修理上がりのまま全く触れずに経過観察したら、やはり週に2〜3回の再起動を確認(夜間外出時を除く)。再々修理のためフル充電→リセット→未操作10分後に勝手に電源落ち。店頭で修理手続き中にスリープ復帰させようとして電源落ち→電源再投入→もう一度スリープ復帰させたら、さらに電源落ち……。その後、解析修理したいとの連絡がありましたが、OS再インストールのみで返却とかしなければ解析時間も充分あったはずです。 WindowsのOSAKAフォントの表示確認です。Osaka.zip(01.11.04版)のファイルのフォントを使用。比較対象はMacOS9システム標準のOSAKAフォント。今回のチェックでフォントサイズによって表示が崩れるケースを確認したので詳細を記しておきます。 フォントサイズ小

html上で[-1]指定のフォントサイズ表示。左のMac版N4.7を表示基準に見るとN4.78のミシュランリンクの文字がわずかに上気味に表示されています。誤差範囲としても問題ないレベルかも知れません。Fxはほぼ同じ表示に見えますが、ベース画像がオリジナルより1ピクセル多く下部表示されて上下とも濃い枠色になっています。IE5.5では文字が指定より大きく滲んだ表示でデザインが崩れてしまいました。フォント設定を変えてみましたが、サイズ指定ができないので改善できません。ページ側でOSAKA、MSPゴシックのフォントを指定しているためOsaka+IE環境では必然的に表示が崩れてしまいます。 ※Win+Osaka利用の場合もFxが制作環境に最も近い表示です。NT/2000/XPで使えるOsakaUnicode版は綺麗に表示できませんでした。ブラウザ側のフォント指定をOsakaにすると明朝のような字体で汚く表示され、MSPゴシック指定のまま表示させると和文=MSPゴシック、英文=Osakaのような表示になる現象が起こりました。OSとの相性かUnicodeによる代替表示かわかりませんが、通常Osaka版が綺麗な表示だったので詳細チェックはしてません。 Justify(Just)機能について

Netscape7およびiCab3をお使いの場合は、ぺージ右上の[Just]の文字をクリックするだけでウインドウを推奨サイズに変更できます。この機能はN4用に設定していましたが、ティッカー変更でN7表示問題を解決したので設定を変えました。よって、現在はN4系では採寸基準の違いで指定サイズになりません。またMac版IE5は採用Script未実装のため動作しません。Win版Fxは左右リサイズは正常に機能します。ただし当方のWin環境では上下サイズが短くなります。これについてはエミュレータ環境が原因なのかOSの問題なのか確認できていません。Win版IEユーザーの方は触れないで下さい。 ※JavaScriptオフの時は動作しません。セキュリティ関係ではN4.7のSSL128bit認証失敗が目立ちます。この問題は単にブラウザが古くて対応していないのではなく、アメリカの128bit暗号技術輸出規制が99年に緩和された経緯と関係があります。当時リリースされていたブラウザは規制実施時期のプログラムですから当然使えないものがあるワケです。 IEはバージョンアップで該当問題をほぼクリア。Win版Netscape4.7も規制緩和後のアップデート(N4.73以降)がリリースされていて混乱は微細。問題はMac版です。公式アナウンス1バージョン(4.7J)、規制緩和後にリリースした128bit対応版も同じバージョン表記のため一見で判別できません。こんな時「情報を見る」を確認するMacユーザーも多いと思いますが、この問題では「作成日1999年9月9日 11:52」で情報を見るから確認できる表記も同じ。 このような場合、「インストーラーのファイル名」または「セキュリティ情報の詳細確認」からSSL128bit規制版か対応版かを見分けることができます。インストーラーファイル名で見分ける方法は以下の通り。USの文字が入ると英語版と勘違いしがちですが下記ファイル名で日本語版を確認しています。

Comm4.7_Complete_EX=SSL128bit=一部規制版 Comm4.7_Complete_US=SSL128bit=規制解除版 この問題をややこしくしているのは、見分けにくいうえに、規制版でもSSL128bitに全く未対応ではないという点です。アメリカ政府が規制したのは暗号技術の一部なので、システム内容によっては普通に利用できる場合もあります。そのため、規制版だから今すぐ再インストールが必要という事もありません。ただ、セキュリティ強化が急務となっている昨今のWeb環境を考えると個人情報などを扱うサイトが利用できなくなる可能性も高くなります。Mac版のN4.7をしばらく使いたいとお考えの方は_US名のファイルダウンロードをオススメします。 IE5.17Jの文字化けはフォント設定を確認ください。ブログ系HPで多用されるようになったユニバーサル文字を設定してないと、コメント欄などが文字化けする事があるようです。最近Googleの検索結果も同じ理由で文字化けする事に気付きました。メニューバーの表示→文字セットの設定から日本語(自動判別)を選んでも解決しないと悩んだ方も多いと思いますが、先に初期設定/言語項目の設定を変える必要があります。 初期設定の言語を開くと、言語=日本語[ja]、規定の文字セット=日本語(自動判別)になっていると思います。他言語が設定されている場合は日本語を選択、さらに言語の追加ボタンを押して「ユーザー定義」の欄にUTF-8と記入してOKボタンを押します。その後でメニューバーの表示→文字セットを日本語(自動判別)にすれば、ユニバーサル文字関連の文字化けは解消するはずです。ただ、この設定が消えてしまう事も何度か確認しているので、初期設定の確認は定期的に行う必要があります。変なところで文字化けしたら要チェック! ■初期設定→言語/フォントで言語に[ユーザー定義−UTF-8]を追加した後に日本語フォント指定 OS9版N7.02JのJavaScript関連エラーについては他の項目でも記述しておりますが、最近Googleニュースでもエラーが出るようになりましたので対策を記しておきます。 N7.02JでGoogleニュースを閲覧しようとしてエラーが出るようになったのは2009夏。それ以前は問題なく表示できていたのですが、7月頃を境にトップページでエラーが出るようになり、次いで8月頃には検索結果を表示するページでもエラーが出るようになりました。アプリケーションの異常終了後、アラートに「タイプ2エラー」と表示されるので、また重大問題でも抱えたかと驚かされました。 旧MacOSでタイプ2エラーと言えばCPUがメモリを読む時に発生するアドレスエラーを指しますから、システム系のトラブルを連想しがち。でも、JavaScript関連エラーも増えたので念のためブラウザのJavaScriptを無効にしたら、あっけなく表示しますね。 JavaScript系エラーは対策が難しいので急場しのぎの暫定策を記しておきます。N7でGoogleニュースを見たい方は手っ取り早くJavaScriptを無効にしてください(無効設定の手順は下記ヤフオク動作検証の項目に記載)。これでブラウザの異常終了は回避できます。ただ、他のWeb閲覧で支障が出ますから、Googleニュース閲覧後は設定復帰をお忘れなく。最近はJavaScriptオフでないとエラー出まくりで閲覧不能って事も珍しくないので、オフのままの方が幸せって話もあります。(苦笑) ブラウザの表示確認のためVirtualPC4+Win98の環境で色々と試していますが、最近のFlashプレーヤ関連トラブルには閉口しました。Win98+IE6SP1は相性が良くないという話をよく見るので、IE5.5/Fx1.5+Flashプレーヤ7で使っていたのですが、Fx2をインストールして問題頻発です。 Fx1対応のFlashプレーヤは8。Fx2対応のFlashプレーヤ9はr28でないとトラブル頻発との事なので、とりあえず該当ファイルをDL。7をアンインストールしてFx2に9r28、IE5.5も9r28(同じバージョンですが別ファイル)をインストール。ブラウザを起動してみると、Firefoxのアドレス違反だのExplorerのページ違反だの言われて、再起動すら出来ないフリーズの嵐です。おかしいと思って調べるとIE5.5対応プレーヤは8。(苦笑) で、考えた末にFx2に9r28、IE5.5は8r35というバージョン違いのプレーヤをインストールしてみました。名案だと思ったのですが全く改善しませんね。Fx2に9r47、IE5.5は8r22からr35まで色々試しましたが、ダメなものはダメでした。(苦笑) こうなると選択肢は2つしかありません。Flashプレーヤ8で統一するかIE6を入れてプレーヤを9で揃えるか。それでなくてもOS9にこだわるせいで新しいブラウザの検証が進まないので、後戻りはしたくありません。エミュレーションの場合、HDDファイルをコピーしてダメならファイルごと差し替えるだけなので、IE6SP1インストールに挑戦。続けてFF2には9r28、IE6には安定化バージョン9r45のプレーヤをインストールして、恐る恐る起動してみると、どうやらまともに使える感じになりました。食わず嫌いで敬遠していたIE6ですが、入れてみたら思いのほか快調で拍子抜けです。一方、Fxも1.8と2でそれほど劇的な変化はないようなので、トラブル回避のためにはFx1.8+IE5.5+Flashプレーヤ8も実用的な選択肢と思われます。ちなみにWin98環境におけるFlashプレーヤ8の対応IEは5.5のみ。9はIE6以降となっていて、ややこしい状況です。検証用のWindows98はSEではありません。 ※ FlashPlayerのシステム要件 Mac/Winを問わずバグの宝庫と言えるIEですが、Ver6になってもDocument宣言の書き方一つで後方互換モードになり表示が変わるなど、トラブルメーカーぶりは健在です。CSS外部ファイルからテーブルセル内へのフォント指定も反映できないトラブルがあり、Viewcomも同問題にぶつかりました。Web上の記述を参考に外部ファイルからテーブルセルへの指定を書いてもIE6だけ反映されません。IE6用のバグ回避策として紹介されている構文を試してもダメ…。 おっかしぃな〜と途方に暮れていた時、何気なく目が止まった指定内容。何かダメな内容でもあるのか? しかし指定しているのはfont-sizeとfont-family程度。ダメ元でfont-familyを削って再読み込みするとIE6でも指定を反映するじゃありませんか! これは驚きました。CSSの指定を反映させるための対策はWeb上で色々拝見しましたが、特定の指定が入るとIE6がバグるというのは初耳。マイナートラブル対策ばかり紹介している当ページとしては、これは取り上げねばならないでしょう。(笑) テーブルセル内へのCSSフォント指定にfont-familyが混在すると、IE6は他のセル内指定も反映しないようです。他のfont-size、line-height指定はfont-family項目を削除しただけで反映するようになりました。外部ファイルのどこかにfont-familyの記述があると、他の場所のFont指定が反映されなくなる事も確認済み。時間の都合で詳細未検証ですが、お困りの方も多いと思うので参考までに記載しておきます。(2009.03.03) 夏も近いので熱暴走ネタを。2011初夏に入手したau IS03をWiFi運用したくて無線LANルーター購入を検討していました。しかし当時契約中のYBB・ADSLがプラン変更後に絶不調。プラン変更でトリオモデム12Mから3-G plusにモデムが変わり速度向上を期待したのですが、速度乱高下、回線途絶頻発、ラインアダプタで分岐(IP電話停止)した電話にノイズ乗りまくりで通話もまともにできません。テクニカルサポートの指示で電話−モジュラー直結でノイズが出ない事を確認=対応不能→解約という流れだったので、新しいプロバイダ(モデム)が決まるまで「まともな無線ルーターは買えない」状態でした。 そんな時に激安販売されていたのがCG-WLBARAG2。LANスループット100Mbps、無線54Mbps、11a/b/g対応はADSL環境では不足ないスペック。トラブル満載との評判が気になったのですが、セキュリティなどの設定が細かくできるらしいので勉強のつもりで購入。当初接続で苦労しましたが、まずまず使えました。熱問題を除けば。冬なのに10分程度の連続稼働で無線接続のアンテナアイコンがグレーに変わり通信途絶。これがcoregaとか笑ってられたのは最初だけ。サイドパネルを外した状態で稼働させてヒートシンクに触るとかなり熱い。1円玉をヒートシンクに挟んで放熱強化を試みるも改善せず。 少々焦りながらWebを徘徊すると、11a(周波数5.2GHz)を不使用にすると発熱量が下がるとの記述あり。システム設定を[無線アクセスポイント=11g有効]に変えたら確かに発熱は減りました。最終的な熱対策として、11g有効(b/g自動切り替え)設定+右サイドパネル取り外し+ヒートシンク増強でまあまあ安定稼働に至りました。気温30度以上、真夏の8時間耐久稼働でも熱トラブルは出なかったので、接続不能でお悩みの方は上記対策をオススメします。すでにLANスループット1G、無線300Mbpsのルーターも購入済みですが、意外に実用できているので真夏の熱暴走テスト絶賛延長中。(笑) 8月下旬までテストを続け、猛暑の日中6時間の連続稼働でも接続を確認。たまに不安定な事もありますが熱対策はある程度有効と判断しました。が、気になる事もチラホラ。最も気になったのがPC再起動時に有線LANが再接続不能になる点。OS9→OS9、OS9→OSX、OSX→OS9などで再起動すると有線接続のMacが接続不能になります。こうなるとOS9では(TCP/IPを切り替えるなどして)ルーター電源再投入しないと接続できません。OSXはルーター異常を検知すると電源再投入までガイドしてくれるので指示通りにすれば再接続できます。このトラブルは未解決のまま。 最後にcoregaの無線ルーターのファームアップについて。同社製品のファームはMac用も用意されているのですが、なぜかMacブラウザで作業不可。OS9+Netscape7で作業すると「不明なファイルです」とアラートが出て×。OSX+Safari4でもプログレスバーが出るだけで進行しません。Win98+IE6 or Firefox2も同様で、ことごとくアップデート不可でした。この状況で頼りになったのがiCab3.05。Safari4で作業不可なOSX用ファイルも、iCab3.05ならスイスイとファームアップ可能。確かWLBARAGも同様だったので、coregaでファームアップできないとお悩みのOS9ユーザーは救世主iCab3.05をお忘れなく。WLR300NMの最新ファームVer1.90は2013.6.5リリースです。 以下の情報はMac Minor Tipsページに独立予定

IE5.17Jを使っていると、ある日突然、表示フォントが16ポイントになっている事があります。筆者もトラブルを知りながら、あまり気にせず表示に関係するところだけ再設定して使い続けていました。このトラブルを経験されている方はご承知のことと思いますが、上記のようにフォントサイズが勝手に変わっている場合、初期設定全体がリセットされていると考えられます。 初期設定がリセットされると何か問題があるのか。具体的に挙げると、突然ウインドウがフルサイズになったり、フォントが16ポイントになったりします。さらにフォントユーザー定義設定が消える、Cookieを全て受け入れる、履歴が300件に戻るなどの状態になります。つまり各種設定が初期値に戻り、IE5.17Jのトラブル回避のために色々と変えてきた設定が全て飛んでしまうという事に。これはさすがに困ります。全ての設定を確認/変更するのは面倒ですが、Cookieなどの設定が変わっているのに気付かず使い続けるのは、やはり危険です。突然ウインドウサイズやフォントサイズが変わったのを確認したら、まず初期設定の再確認。お忘れなく。 OS9.2.2J環境でもIE5.17Jはシステムエラー頻発で、いきなりフリーズして再起動するとゴミ箱にDownload Cache、IE Cache.waf、IE Cache.lckなどが入っているという状況が続いていました。割り当てメモリ増加、キャッシュ0設定、履歴数を5以下(0は逆にエラー誘発)にするなどのエラー対策から仮想メモリONまで、一通り対策を行っても改善できないので、「設計上の問題」と実用を諦めていました。 ところが、アピアランスのAQUAテーマを外したところシステムを巻き込んだ深刻なエラーがなくなりました。あまりにあっけないのでIE5をメインブラウザにして10日以上連続で酷使、他のブラウザやアプリもガンガン立ち上げて過酷にテストしましたが問題なし。Download Cacheなどがゴミ箱に入っている事はその後もありますが、いきなりシステムごとフリーズする深刻なトラブルはかなり減りました。IEのキャッシュ処理はアプリ側の問題が大きそうですが、AQUAテーマ外しでシステムが安定するのも確かなようです。アピアランステーマを標準以外に設定した状態でIE5のフリーズに悩まされている方は、一度、テーマを標準に戻してテストすることをオススメします。テスト中のIE5.17の主な設定は以下の通り。システム側はFinderのメモリ割当てを10倍にしています。 割当てメモリ/64MB・履歴/250件・キャッシュサイズ/0M・仮想メモリ/OFF

OS9最後の砦となったN7系ブラウザですが、さすがにJavaScript関連エラー増加を実感するようになりました。ブラウズ中に突然終了、再起動すると何やら勝手に情報を送信してる! TalkBackと呼ばれるものでN7が律義にエラー状況をNetscapeにフィードバックしているワケですが、今となっては情報も活かされないし、ユーザーの許可なく通信するのはいい気分ではありません。 同様に感じる方も多いようでブログなどでも記述を見かける事があります。で、TalkBackを止める方法としてN7フォルダ内にあるTalkBackフォルダを丸ごと捨てるなんて話が書かれていたり…。情報を送信してもアップデートされる可能性はないので、これでも問題ないはずですが「ちょっと乱暴かな」と思います。

で、TalkBackについて調べるとWin版 N7でも同じ悩みがあるようです。窓でフォルダを勝手に捨てると大問題になる事がありますから、さすがにフォルダ捨てる対策はありません。では、どうやって対応しているのか探すと、なんとOFFにできるとか書いてあるじゃありませんか! TalkBackを自分で起動しようなんて発想がなかったので気付きませんでしたが、言われてみれば確かに。さっそく自分のN7でも確認&試してみることにしました。 結果はビンゴ! N7フォルダ→TalkBackフォルダを開いてアイコンをダブルクリック。起動状態で設定メニューからTurn Agent Offにチェックを入れると、TalkBackは起動しなくなります。勝手に通信もなくなりスッキリした気分でN7を使えるようになりました。エラー低減には全く無力ですが、余計なトラブルの心配なくTalkBackを停止できたので良しとしますか。(苦笑) 一年以上続いたたN7.02のフリーズ。タイプ1〜3エラーで頻繁に落ち、OSを巻き込んでフリーズするボディブローには悩まされました。トラブルは2010春にGoogle検索でエラーが頻発した頃から始まり、Googleエラーのクリア後も、不規則に頻繁に繰り返されるタイプ1〜3エラーは残りました。急に全体の調子が悪くなった気がして内蔵電池なども交換したのですが改善せず。特徴はタイプ1〜3エラー頻繁とフリーズ再起動でゴミ箱にplugtmpフォルダが入っている事(内蔵電池の電圧降下で似た症例あり)。 稀にWebファイルが残っている事もあるのでキャッシュ関連と思われますが、ほとんどの場合は空。エラー直前になるとブックマークなどのプルダウンメニューが右側にずれたり、メニューが画面全体に広がったりする変動作も度々経験しました。その後は無反応か、よくてアプリ強制終了。同様のトラブルは最近のJavaScript実行ページを表示時にも起こるので原因はその辺かと諦めもあったのです。 そんなこんなで迎えた2011春、どこかでN7.1の推奨メモリ割り当て128MBとの書き込みを見たので変更。元々96MBに増加してダメなので期待してませんでしたが落ちにくくはなりました。JavaScriptエラーには効果ありませんが少し落ち着いた感じ。プラスCUDAリセットボタン5秒押し。当時はこれが効果的でタイプ1〜3エラーはほぼ解消。CUDAが管理(電源・システム・PRAM・ADB ・時刻 )する中でも電源・システム関係のリセットが効いた感じです。ただしCUDAリセットは内蔵電池交換を含め何度か単独で行って改善されなかったので、同様のトラブルには割当てメモリ見直し+CUDAリセットをセットで実行が有効という事かも知れません。エラー頻発以降、終了時に30秒以上続くプチフリーズも気になるこの頃。 というワケで「OS9+N7.02でタイプ●エラー頻発」「Finder再起動やシステムフリーズ」でお悩みの方は、初期設定ファイル(Finder設定・システム初期設定)破棄を試してください。できればメモリ割当て増量(128MB)、それでダメならリセットボタン。これでN7.02の原因不明トラブルは改善できそうです。 Finder再起動などのトラブル対応でFinderのメモリ割当てを変更したとか、そんな場合も初期設定ファイル破棄は有効かも。復調後、JavaScriptエラーが出るブログを閲覧してエラー頻発再現に成功。一度調子を崩すと起動直後にエラーで落ちる事があり、この状態から初期設定ファイル破棄による復調を確認しました。この結果からファイル破損も不調の一因と言えそうです。問題は初期設定ファイルが壊れやすい点。調子に乗ると再発しますよ。(苦笑) Netscape7.0.2J エラー対策まとめ メモリ割当て128MB+PRAMクリア+CUDAリセットボタン5秒押し+初期設定/Finder設定・システム初期設定、Mozillaフォルダ/downloads.rdf・XUL FastLoad Fileの各ファイル破棄(ファイルはバックアップ推奨) iCab3は一部を除いて良い仕上がりかと思います。2008.1月にOS8.5以降で利用できる3.0.5、3月にはOSX10.5まで対応した4.1.1がリリースされてMacユーザーには心強い存在になっています。4シリーズはWebKit実装、3シリーズはOS9対応オリジナルエンジン、貴重なメンテナンスリリース版となりました。2.9.9まで改善されなかった表示崩れが起きたり起きなかったりという不安定動作も解消。起動から表示までソツなくこなす感じで、ストレスなく使えるブラウザに仕上がっています。DL速度もN7並。レンダリングはFxに似た印象で、OS8.5以降でタブ、RSSが使える点は実用価値大。セキュリティ面も安心感があります。

ただFlashプレーヤ未対応は痛いです。昨今のWeb環境を考えるとFlash未対応ブラウザをメインで使うのは無理。RSS対応などの実用性を持ち、OS9ユーザー必須ブラウザになる可能性充分なのに…と思い込んでいたら裏技がありました。iCabフォルダ内にPlug-insフォルダを作って、この中にFlashプレーヤのプラグインファイルを入れておくとFlash表示します(OS9.2.2はシステムフォルダ→Internet プラグイン内でOK)。 それと市松模様みたいな模様が出るトラブル。当環境ではCommand+N/Q操作で頻繁に再現します。一瞬見えるだけですが、一度出るとTCP/IPなどの設定画面に拡大。OS再起動しないと消えません。

最初に思い当たる対策であるメモリ増量は元々130MBなのでスルー。筆者は消去待ちがないキャッシュ0設定でN7を利用。iC3も同設定なので、環境設定→キャッシュ→ウェブページ→最大サイズ、ディスクに空きを確保を0から10MBに増量→再現。次はキャッシュ→画像のキャッシュ最大値を0から5120KBへ。模様は出にくくなるも改善せず。 続けて15360KBに増量→ビンゴ! 模様出ません! と言いたいところですがCommand+Nだけで模様出ます。設定を色々調べてみると、画像のキャッシュ最大値を倍近くオーバーフローって……。 相当数の設定を試行錯誤して模様発生を0にできないため、設定で問題解決は無理と判断。錯誤の経緯を見ても模様の発生は不規則です。なので原点に戻ってシステムを見直すことにしました。定番の割当てメモリの増量です。割当てメモリを最終的に使用30倍/最小60倍へ増量。これで模様はたいぶ低減しましたが、ワザとCommand+N/Q連打すれば再現します。ヤフオクなど画像の多いページを数時間閲覧しても模様が出まくることはないので、この辺が妥協点(最低実用レベル)と判断しました。 環境設定まとめ:最終4 コンテンツ→プラグイン→プラグイン用予約メモリサイズ14MB ウェブページ→最大サイズ:12MB、ディスク空き確保:30MB、キャッシュ消去:5分より古い場合 画像・履歴→画像キャッシュ最大値:12288K、履歴:最大20ページ、終了時に消去:無効 アプリ割当てメモリ:使用サイズ:93499K、最小サイズ:93499K Finder割当てメモリ:使用サイズ:28170240bytes、最小サイズ:7864320bytes 8.6から9.2.2への移行期から5年以上に渡って悩まされたトラブルにマスターディレクトリブロックの不一致があります。普通にMacを使う分には特に不具合もなく、起動・終了時の気になる変動作もありません。ただOS9までのMacユーザーお約束のNorton UtilitiesのSpeedDiskを実行するとマスターディレクトリブロックの不一致なるアラートが出て、Norton Disk Doctorで直せと言われる。でも、SpeedDisk実行前にDisk Doctorの診断&修復しているので、再診断しても原因特定すらできないのです。何かヒントがないかとWebを徘徊しましたが決定的な情報に辿り着くことはできませんでした。その難問がついに解決したので参考事例として記しておきます。 同時期、似たようなトラブルにACARDのATAカードAEC6260Mを導入しているとMacOS終了時にHDDのディレクトリブロックを壊すという有名なトラブルがありました。筆者も加賀電子のATAカード(ACARD社OEM)+PowerMac G3(Gossamer)で同トラブルに遭遇。この問題は起動時にDisk First Aidが自動修復してくれるのですが、何度も繰返したせいか新品HDDは半年で昇天。その後、B'sCrew3の設定を“終了時にHDDを強制停止”にして急場をしのぎ、その間にメーカーに現象を確認してもらい、FirmUPを依頼して問題解決という経緯があったので、マスターディレクトリブロックの不一致も同じような問題と考えた事もありました。ところが、ATAカードの問題が解決しても、マシンが変わってもマスターディレクトリブロックの不一致はなくなりません……。 この問題では様々な事を試みました。全てが無駄に終わり解決を諦めて数年、転機はデジカメ用のRAWファイル収納のためHDDを増設した時にやってきました。運用中のOS9.2.2をバックアップのため丸ごとコピーすると、何度やってもエラーを起こすのです。問題切り分けのためコピーするフォルダを小分けしていくと、問題は初期設定フォルダに特定されました。これだけで怪しさ爆発!って感じです。(苦笑) さらにフォルダを分けていくと原因はEGBRIDGEフォルダと判明。確認すると、同フォルダの中にあるユーザー辞書フォルダが延々とコピーされ続け、とんでもない容量になっていました。関連のフォルダを全て捨てて再インストールすることで問題解決(ユーザー辞書のバックアップは忘れずに)。で、恐る恐るSpeedDiskを実行すると、マスターディレクトリブロック不一致のアラートも出ない! 数年経過してもアラートは出ないので、筆者のマスターディレクトリブロック不一致の原因は異常コピーだったと断定できそうです。 今回はたまたまEGBRIDGEフォルダ内で異常コピーが起こりましたが、同様のトラブルはどのフォルダでも起こりうるものです。起動の度に利用されるソフトの初期設定フォルダ内で異常コピーが繰り返され、重度のエラーに発展したのでしょう。同じように原因不明のマスターディレクトリブロック不一致のアラートで悩んでいる方は、初期設定フォルダ内のファイルチェックをオススメします。日本語変換など、IME(Input Method Editor)のように利用頻度の高い順にチェックするのが問題解決の近道かも知れません。 Toast5.2を起動したら「直前のコマンドを実行できませんでした。原因:Mac OS エラー 結果コード=31001」というアラートが出ました。OS9.2.2+Toastではじめてです。アプリやOSを再起動しても必ずアラートが出るので何かトラブった雰囲気。Webで調べるとアプリ再インストール、OS再インストールなどの対処法が散見できます。取り急ぎOSバックアップHDDからToast5.2の機能拡張と初期設定ファイルをコピーして入れ替えましたが、改善しません。 こうなるとシステム関連のファイル破損が怪しくなります。OS再インストールは面倒なので、まず初期設定をフォルダごとバックアップと入れ替え。OS起動後、Toastを立ち上げると正常起動。アラートも出なくなったので一件落着と判断しました。原因は初期設定ファイルの破損で間違いないでしょう。ファイル破損を個別検証する時間がなかったので、今回はフォルダごと交換して改善。報告は以上です。(苦笑) こう書くと簡単に解決できる感じですが、運用OSのバックアップがないと初期設定フォルダ入れ替え作戦はできません。初期設定ファイルは時々壊れるものなので、気になる方は初期設定フォルダだけでもバックアップしておきましょう。50MB程度です。また、フォルダを入れ替えても一部アプリの元の初期設定ファイルが後で必要になるケース(今回もユーザー辞書やMozillaなどは初期設定を戻してます)がありますので、以前の初期設定フォルダはしばらく保管しましょう。Disk Copyなどでバックアップしておくとコピー移動や廃棄がラクです。

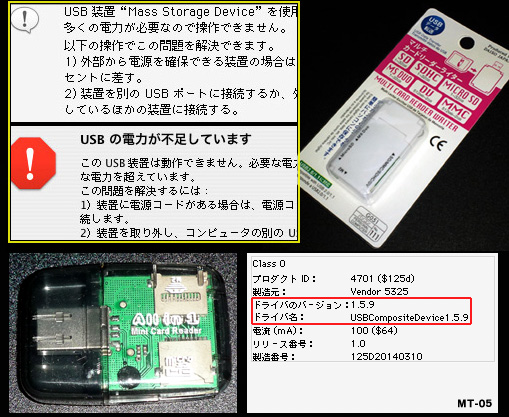

MacOSの有名FTPツールのひとつであるFetch。OS9最終バージョン3.03は筆者も利用しています。概ね使いやすいソフトですが、不便というか謎がひとつ。フォルダなどを一度開くとブックマークのようにディレクトリメニューに項目が自動追加されるのですが、これを整理する術がありません。新規ディレクトリの作成やディレクトリ再表示/変更などを試みましたが、追加情報は変わらないようです。つまり間違えてアップロードしたフォルダの中身を確認してフォルダごと削除しても、追加されたメニュー項目に反映されず、不要のディレクトリメニューが増え続けてしまうのです。ブラウザのブックマークが整理できず増え続けるようなもので、これが続くと便利機能が仇となって使いにくさを助長させてしまいます。 メニューリセットのためソフト再インストールを行ったこともありますが、さすがに面倒なので情報の保管場所を探したところ、初期設定フォルダのFetch Cacheファイルに格納されていました。不要ディレクトリが増えて項目を減らしたい時やディレクトリメニューを消去したい場合、同ファイルをごみ箱に入れ、Fetchを起動することでリセット(消去)できます。この方法でリセットした場合、追加されたメニュー項目は全て消えるので、必要なディレクトリのみ開き直して(=再追加)整理します。整理後のファイルをバックアップしておけば、次回からはファイル差し替えのみでお好み状態にリセットできるようになります。 このほかCache情報の直接編集も可能。Fetch CacheファイルのコピーをResEditで開いて無用ディレクトリを削除、元ファイルと差し替えれば、必要項目を再追加する手間も省けます(ResEdit使いの方はこの説明でわかると思うので手順は掲載しません)。こちらの方が若干便利ですが手軽さは双方変わりません。余計なトラブルを引き起こす可能性もありますので、ResEditに不慣れな方はCacheファイル削除によるリセットをオススメします。 代用機でニコンD3Sを使うことになり、非力を承知でG3/500MHzにニコンViewNX1.5をインストール。なんとかRAWファイルの確認・現像を行いました。しかし、G4/1GHzでも重いVNXをG3/500MHz+OSX10.4.11で動かすのがそもそも間違い。その後にリリースされたViewNX2は少し軽いと聞きインストールしたのですが、起動すらしてくれません。VNX2はインストール前にスペック確認を行います(これにパスしないとインストールできない)。で、チェックをクリアしてインストールしているのに起動しないとは何事……。(苦笑) 調べるとG4/867MHzでの起動報告あり。筆者は大枚はたいて購入したSonnet G4/500ZIFをベージュG3MTにぶち込み、真冬でもウォンウォンと箱鳴りさせながら使ってた人間で、B&W予備機にG4/500が刺さったまま眠ってたりします。でもG4/500で起動したところで実用にはなりません。「面倒くさ〜」と思いながらVNX2の黒を基調にしたインターフェースに魅力を感じCPUを換装。さっそくOSX10.4.11にVNX2をインストール、アイコンをダブルクリックすると何事もなかったように起動しますね。動作もVNX1.5より少しは軽い感じ。という事で、VNX2が起動するMacの最低スペックはたぶんG4/500MHz。G3/500MHzはCPU条件(G4以上)ではじかれてる感じです。 USB未実装のPowerMac G3(Gossamer)でUSB機器を認識させたい場合の手順を記しておきます(忘備録)。下記方法でベージュG3/OS8.6J、9.2.2JでUSBカード認識。ハブ経由でFinePix A303/310の認識、データ転送なども問題なく利用できました。OS8.1などに対応するUSBカード実装が必須条件です。OS8.1Jでも似たような形で利用できましたが、配付終了したUSB Card Support 1.2.smi内のファイルが必要。また、接続条件によって認識しないケースも考えられます。ご注意ください。 ※J-USB Card Support 1.4.1.smiは Appleでの配付終了。 ■機能拡張フォルダの「USB Device Extension」をJ-USB Card Support 1.4.1.smi内の同名書類と入れ替え「USB Support」を追加して再起動。※OS9.2.2J(8.6は1.4.1を通常インストール) 一時話題だった100均 USBカードリーダライタ。写真左がSeria購入:片山利器SRM01(microSD専用・環境不記載)、中央がmeets購入:コアウェーブCW-126SD(SD/SDHC対応・Win7/Vista/XP/2000 MacOSX10.2以降)、右は後購入のダイソー品(SD/SDHC対応・Win7/Vista/XP/2000 MacOS9.0X/9.1/9.2X/10.1〜10.5X以降)。全ての製品がUSB1.1/2.0対応。事前の情報収集ではOSX使用は問題なし。それならOS9.2.2でも使えるかも。そんな安直な考えで、ふらふらと始まった検証レポートです。(苦笑) 購入後OS9.2.2を起動して、SRM01をUSBに挿したら当然の如くマウント。CW-126SDもmicroSD+アダプタでマウントOK。こちらは本体にLEDアクセスランプがあり、読み込み時は早い点滅、マウント時は点灯、アンマウントでゆっくり点滅。完全対応のイメージです(システムプロフィールもUSB Mass Strage Driverで認識)。 下記画像左下:左OS9.2.2、右OSX10.4.11のマウント画面。これならOS9対応を謳えばいいのにと思ったら、やはり難あり。どちらもOS9.2.2で問題なくマウントしますが、画像ファイルを転送するとフリーズします。正確に言うとテキストなど100k程度のファイルはリードライト問題なし。SDカードに新規フォルダを作り、そのフォルダをデスクトップにコピーもできますが、デジカメ画像を転送するとコピー中のままフリーズ。こうなると強制再起動するしかありません(OSX10.4.11では正常稼働)。  2012秋に購入した右のダイソー品(CW-126SD酷似デザインで荒い仕上げ)はOS9対応表記で期待大。しかし現実は無情でした。まずカードリーダライタを挿しても無反応の先制パンチ。動揺を隠しつつリーダを抜き差しすると、次は電力不足のアラート。「USB1.1対応でこれはない」というのが正直なところ。LED点灯もしない。って、これOSXでも電力不足じゃ…と慌てたら案の定(下記黄枠:上OS9.2.2、下10.4.11)。先発品はOSXで正常動作ですから、この結果は致命的。Yosemite搭載USBドライバは1.5.6。ポート電力供給が本体ハブ500mA、キーボード側100mA。供給量の違いを考えて本体側にも挿しましたが、電力不足は変わらず。 ダイソーに屈して一年後、新しいダイソーUSBカードリーダライタを見つけた2013秋(下記右上)。パワーアップしてSD/SDHC、microSD、MS DUO、DV、MMCの6カード対応(環境は同上)。OS9・OSX両用のSDXCリーダライタは発売されず。100均でOS9/SDHC以上を対応したい筆者は、USBハブと電源アダプタを事前に購入。漸く再挑戦するも予想通りの電力不足アラート。冷静にUSBハブ+電源アダプタに切り替えるも認識せず。やはりダイソーUSBカードリーダライタはOLD Macの鬼門でした。  OS9対応品でOS9どころかOSX10.4でも使えないダイソーのカードリーダライタを見切り、OSX10.4で動作実績のある片山利器SRM01、コアウェーブCW-126SDをOS9.2.2で認識すべく、OS9用USBドライバ試行を繰り返したのが2015春までの期間。使えそうなドライバもありましたが安定動作に至らず。万策尽き、2016冬に購入したのが丸七USBカードリーダーMT-05(上記下段)でした。この製品も環境不記載。事前にOSXで正常作動の情報確認するも使えず。メモリを挿さなければOS9で認識OK、OSX認識せずという不思議ちゃん。メモリを挿すと全く認識せず。この辺はPowerPC用OSX10.4USBドライバの不具合情報と関係あるかも。また、OS9ではMT-05を挿すたびに認識ドライバがコロコロ変わりました(赤枠)。Winの対応ドライバはFNK TECH USB CARD READER USB Deviceですが、Macの相当ドライバはIntel以降のようです。 MT-05を返品して購入したのがCRE社のカードリーダライタ。MT-05と並んで陳列されるもWeb上の情報ゼロ。白地に緑のパッケージはUSB1.1/2.0対応、microSD/SD/MS DUO/M2メディア対応表記のみ。本体にSDHCロゴが印刷されるだけで環境や型番の記載がありません。さすがに怖いので店員さんに確認するも環境不明。使えなければ返品OKの言質をもらい、ダメなら100均製品を諦めるつもりでレジへ…。 Android対応を意識してか100均カードリーダライタはMac/Winなどの対応OS表記がないものが大半。PC→スマホ/タブレットへのシフト加速でOS9対応など全く期待できない状況下、狂気のラストチャレンジが奇跡を呼ぶのですから、わからない世の中です。帰宅後OS9.2.2起動のキーボードに挿すとすんなりマウント。システムプロフィールを確認するとUSB Mass Strage Driver認識。マウントしたカードリーダライタをゴミ箱に捨てると取り外しOKの案内まで表示(下記青枠)。筆者環境で完了案内が出るのは専用ドライバでOS9対応した古いマルチカードリーダライタ(SD2GB)だけなので、一気に激熱。「それでもデータ転送は…」と冷静にカードリーダライタを挿し直し、デジカメ画像をデスクトップに転送させると正常完了。OSXもSDHC8GBメモリも無事認識。探し続けた本人もにわかには信じ難い、OS9.2.2/OSX10.4.11対応の100均 USBカードリーダライタ発見の瞬間! 驚愕の2016春でした。(苦笑) 足掛け6年、悲願のOS9.2.2/OSX10.4.11対応100均 USBカードリーダライタ発見でしたが、気になる事もあります。下のオレンジカバーのカードリーダライタはコアウェーブCW-169CD。その上が同アングルで撮影したCRE品。酷似してますが、CW-169CDの方が外殻の合わせなどの作りが丁寧に見えます。各スロットに対応メディア印刷などCRE品の美点もありますが、よく見るとUSBソケットが逆向き。これが致命的でApple USBキーボードに挿すとSDスロットも下向き。そのままではSDカードを挿せません。というワケでOLD Mac用の100均USBカードリーダライタはCW-169CDがたぶんイチオシ(動作未確認)。microSDスロットは後部なのでmicro用途ならCRE品もオススメ。なんと言ってもG3B&W+OS9.2.2/OSX10.4.11動作確認済み。筆者はmeetsでCREカードリーダライタを購入しましたが、キャンドゥでも売られていたので、系列店を探せば当分は購入できると思います。  多様な100均USBカードリーダライタを見てきたので私見を少々。100均リーダライタは雑な作りの製品が多いです。汚い半田付け、半田欠損など、乱雑ハンダは特に有名なので通常サイズの製品購入は注意が必要。対して製造品質が高めと言われるのがmicroSD専用品。片山利器SRM01など、USBソケットにmicroSDメモリを挿す製品は小型ゆえ雑な手作業は許されず、分解写真でも一定レベルの製造品質を確認できます。データ破損に直結する乱雑ハンダを避けるため、筆者もOSX+SRM01運用を検討してきましたが、チップ発熱によるメモリ破損情報で断念。 そこでmicroSD専用品でチップ直上にメモリが位置しない製品を探すことに。ターゲットは、少し大きめサイズの片山利器SRM03(MT-05返品時に在庫があれば購入してました)。CREカードリーダライタは通常SDカード対応ですが、SRM03に近いサイズ。基板はmicroSD専用品レベルの品質と言えそうです。200MBの写真データをUSB1.1で3分ほどかけて転送しましたがメモリは全く発熱せず。実用レベルと判断しました。 不思議動作にも一言。不安定動作の主因はドライバです。100均カードリーダライタは専用ドライバなし、実装チップも不明なのでOS標準ドライバで認識しなければ即アウト。それを類似ドライバで認識させるから不思議動作が生まれます。標準USB Mass Strage Driverで認識できないカードリーダライタはOS9利用不可と考えましょう。 冒頭紹介のSRM01、CW-126SDはUSB Mass Strage Driverで認識しても正常利用できないケースでした。プロフィール名目は両者同じで大容量記憶デバイス(USB Reader)(USB Reader)。CREは大容量記憶デバイス、最新購入のSDXC対応カードリーダライタは大容量記憶デバイス(Mass Strage Device)(Mass Strage Device)と表示されるので、読込み専用デバイスと誤認識される事が動作不良(コピー中にフリーズ)を引き起こすと判断しました。製造元の欄は実装チップ・登録企業情報と推測され、この辺も利用可否を絞り込む情報になります。 外部給電の増設不要。電源不足のアラートを経験して、アダプタ付きUSBハブなども用意しましたが無駄でした。システムプロフィールの供給電流は本体USB500mA、キーボードUSB100mA。カードリーダライタは通常100〜500mAで動作する(初期製品を除く)ので増設なしで給電可能。認識しない、電源不足といった動作不良時に外部給電しても認識する可能性は低いです。USB規格も増えてますが、USB3.0(2.0準拠)のUSBメモリを1.1で使うと認識しないケースもあるので、最新を追わない事がトラブル回避のコツと言えるかも。10.5以前のMacOSが対応できるSDメモリはSDHC規格(32GB/FAT32)までなので、この辺の仕様もお忘れなく。 塩漬けにしていたOSX10.4を追加インストールしてデジタル一眼対応を目論んできたのですが、1時間あまり試写した桜のJPGデータが300MBオーバーという現実を前にFireball3の限界を悟りました。1Head/1Disk/5400rpmに流体軸受けは特筆すべき静音・低発熱で、容量(40GB)以外は文句なしだったので残念です。 同じ低発熱5400rpmのDiamondMax D540X/80GB/4D080H4もOSバックアップ+倉庫として増設済みですが、こちらはベアリング軸受けで回転音がうるさいため、たまに電源を入れる程度。Fireball3並の静音・低発熱の大容量HDDはなかなか見つからず、やむなく中古のDiamondMax Plus9/120GB/6Y120L0でお茶を濁すことにしました。7200rpm=発熱増大でも流体軸受けの静粛性があれば実用できるかと甘い考えで取り付け。セットしてOS9を起動するとカリカリと大きなシーク音。G3/500+静音ファン+Fireball3の静音環境にどっぷり浸かり、電源ファンの軸音を気にする筆者には論外の音量でした。(苦笑) 何か手はないかとWebで調べると、MaxtorやIBM(当時)からサイレントシークモードにするためのツールが出ているらしい。しかし、ほとんどWindows用。有名なFuture ToolもBIOSから入って設定、OSXもOpenFirmから入ってコマンドを打ち込むとか面倒な話ばかり。で、さらに調べるとOS9でMacAAMというアプリ情報をゲット。OS9起動できるマシンならサイレントシークモードへの変更も簡単そうです。 さっそく探して起動するとATAタイプHDDのみ対応とのアラート。メインHDDはAEC6880M経由。ACARD経由の疑似SCSIでフォーマットしたHDDはYosemiteマザーのATAに接続しても認識されません……。Fireball3のOS9系データをD540Xにフルコピー。さらにFireball3をDiamondMax Plus9に付け替えてコピーし直したデータが消えるのは痛いのですが、先に進めなくなるので覚悟を決めてマザーに接続。AAMはフォーマットに依存しないって話をどこかで読んだので「フォーマット前でHDD認識してなくてもモード変更できないかな〜っ」と、微かな期待と最後のあがきでMacAAMを起動……。  そしたら出ました神のお告げ。このプログラムは接続HDDに対応しておるから好きなモードを撰べる。続けるかのぅ? 祈りを込めてContinueを押すとQuiet(128)やLond(254)のボタンが表示されました! Quietを押して、そそくさと終了。半信半疑でケーブルを戻して起動するとFireball3並に静音化したPlus9から起動するOS9の雄姿が。シーク音ほぼゼロ。サイレントシークモードで発熱も少し抑えられたようです。 OS9でサイレントシークモードにするだけならWebで情報収集できると思いますが、ACARD接続のHDDを再フォーマットなしでAAMモード変更可という情報は見なかったので、Mac Minor Tipsとして記載しておきます。ただしIBMのDeskstar/DPTA-372050はモード変更不可。Acoustic Managiment非対応とのアラートが出るのでMacAAMを利用したい方はAcoustic Managiment対応HDDが必要です。それからACARD接続のHDDを再フォーマットなしでモード変更する行為はデータ消失の危険を伴います。データバックアップのうえ自己責任で対応ください。 その後の顛末を少々。すでにお気付きと思いますがDiamondMax Plus9(6Y120L0)は爆熱HDDです。手元に静音かつ風量のある8cmファンがあったのでHDDの真横から送風してチップを含めた温度管理をしていたのですが、それでもあっけなく昇天しました。ここまで読んで「この夏の猛暑で?」と考えた方もおられると思いますが、実際は増設1ヶ月足らずの5月に…。(苦笑) 上で書いた「ACARD経由でフォーマットしたHDDをYosemiteマザーのATAに接続しても認識されない」件ですが、ACARD接続+OS9フォーマットHDDは不認識、ACARD接続+OSXフォーマットHDDは認識することを確認しました。ACARD接続・フォーマットHDD→YosemiteマザーATAに接続変更した際の認識可否は、事前フォーマットしたOSに依存します(AAMモード変更はどちらも可)。面倒でもOSX10.4でフォーマットしておくとHDDポン付けできるので何かと好都合ですね。 利用中のDiamondMax16(4R080LO)が室温5度以下の時期に起動するとヴーンと異音を発する事があり、AAM設定を標準に戻しスピンアップの能力変化をテストした際、フォーマットによりHDD認識が異なる事に気付きました。残念ながらAAM設定変更によるスピンアップ能力は変化なし。異音はファンのグリス切れと後に判明しました。 PowerMac G3B&W+OS9.2.2J+Sonnet G4/500ZIF(PowerPC7400、Version2.9)の環境下では、純正「起動ディスク(英名:Startup Disk)」コントロールパネルでもOS9/OSX10.4.11の切り替えが可能なようです。本来、Sonnet CPU換装機は同社で配付するCrescendo/Enc Ins 2.3.1からインストールされる「Startup Disk X」コントロールパネルでのみOS9/OSXの切替え可能とメーカーで謳っており、筆者もベージュG3でStartup Disk XなしでOSXに切替えて駐車禁止マークが出現した痛い記憶があります。 なのでStartup Disk Xは絶対視していましたが、同コンパネには色々と弊害があると知り、その検証中に偶然、純正起動ディスクでOSX起動ディスクを指定、再起動させてしまうミスを犯したのです。直後に気付き顔面蒼白になったのですが、起動音の余韻を残しOSXはすんなり起動…。 実はStartup Disk Xと同時インストールされるSonnet Processor Upgrade機能拡張も、ファイルなしで正常なCPU速度を表示したので、CPU換装後まもなく除外。1年以上利用して問題ありません。さすがにStartup Disk Xは試しませんでしたが、今回、意外な形で純正対応が確認できたようです。確証はありませんが、最後発9.2.2で用意されているCPU関連ファイルは古い社外G4CPUを認識できるのかも。社外品とは言え製造は純正と同じモトローラ、後発CPUの都合でZIF系CPUは適用ファイルが用意されている可能性もあります。OS9.2.2に同梱される起動ディスクのバージョンは9.2.5、Startup Disk Xは9.2.6と近似しているのも気になります。 Startup Disk Xを純正に戻して気付いた事は、OSXからの再起動時に起動音が出るようになった事くらい(以前はOS9起動時のみ起動音)。Web上ではStartup Disk Xをインストールすると「C起動」できなくなるといった情報があります。確かに筆者の環境でもC起動不能になっていましたが、純正ファイルに戻したところ正常動作しました。その他、OSXインストール以降に本体の強制再起動ボタンが効かない、キーボードの強制再起動ショートカットが機能しない事がある等の問題があり、この辺のトラブル原因はじっくり検証予定です。 と、ここまで書いて気付きました。メンテ用のMO起動ディスクを作っているのですが、容量の都合でOSは8.6のまま(セクタサイズの関係で230MB利用)。で、ここにも純正「起動ディスク」コンパネが入ってました。バージョン7.7.4。CPU換装後、2年近くMOから起動/再起動を繰り返し、何の疑いもなく純正「起動ディスク」からディスク切替えを設定していました。(汗) 8.6→9.2.2が多いですが、OSX/Disk Utilitieで最終チェックを行う事に決めているので8.6→OSXへの切替えも最低10回は行っています。検証実績としては充分でしょう。もちろん問題なし。となると、9.2.2の起動ディスクだから認識という仮説は成立しません。この事実に基づいて情報を探すと「Startup Disk XがOSXの書き換えを行う」という記述を見つけました。実際に書き換えが行われるのか確認できませんが、確かにStartup Disk Xを最初に起動した時のみしばらく作業時間を要したと記憶しています。全く見当違いとは言えないかも知れません。 という事は、Sonnet CPUユーザーはCPU換装後、Startup Disk Xをしばらく使用。その後に純正「起動ディスク」に戻せばC起動不能などの不便を回避できるとも考えられます。Sonnet以外のCPUでも、起動ディスクの代替ファイルが用意されているケースなら同じ事が期待できそうです。あくまで可能性の話ですが、トラブル時にC起動が必要になる事もあるので、Mac Minor Tipsとして記憶しておきましょう。 最後に、Startup Disk X書換え情報の格納場所が気になっている方もいるでしょう。OSX上のデータ書換えを行っていれば問題は起きないはずですが、PRAM格納だとやっかいです。PRAMクリアの度にStartup Disk Xを戻さなければなりません。テストしたところ、CUDAリセットボタン長押しでもキーボードからのPRAMクリア後もStartup Disk XなしでOSXは正常起動しました。 iCab3.0.5での模様対策などを通じて、OS9までのFinder割当てメモリ増量に関する効果事例が見えてきたので、まとめておきます。Finderの割当てメモリ不足による症状は、大きく分けて3つ。プルダウンメニューの文字の表示不良(擦れたり影が付く)、Finderの動作が緩慢(メニューやフォルダ開閉が遅い)、特定のアプリ利用時に変な模様が出るなど。メニューの文字の表示不良の発生に関しては、内蔵電池消耗によって発生頻度が左右される事もあるようです。 プルダウンメニューの文字擦れはKaleidoscopeでスキームを利用時によく発生しました。下図のように、文字の表示が二重に擦れたようなります。オリジナル・スキームを作り始めたOS8.6の頃から経験したので、同じように悩んだ作者さんも多いかも知れませんね。OSX系アイコンが増えると擦れも頻発するようになり、スキーム作成から遠ざかりました。擦れ現象はデスクトップファイルの再構築で解消するケース(断片化)も確認していますが、再構築で改善しない場合はレンダリングに伴うメモリ消費増がFinder動作に負担を与えている可能性も否定できません。この文字擦れに関してはFinder割当てメモリ増量前にKaleidoscope機能拡張(機能拡張フォルダ内)のメモリ割当て増量をお試しください。筆者環境では200K→9216Kへの増量で、年に数回程度まで発生を低減することに成功しました。 Finderの動作遅延は、540MBのMOディスクを入手してメンテ用のMO起動ディスクを8.6から9.2.2にして痛感。プルダウンメニューからフォルダ開閉まで、全ての動作がいちいち緩慢なのです。メンテ用OSは9.2.2最小システム+OSXスキーム(Kaleidoscope)だけですが、これでもレンダリングで負担がかかるようです。 アプリ利用時に変な模様も発生します。筆者の環境ではiCabでCommand+N/Qやアプリ終了操作で多発。iCabではウインドウ開閉時に一瞬見えるだけですが、OSを巻き込んでいるため、一度模様が出てしまうと右下段のように表示/設定画面も模様に侵食されます(iCab、TCP/IP、Gauge PROの実例)。iCab3.05のところで散々やっているので参照願いたいのですが、設定を試行錯誤した揚げ句、禁断のFinderメモリ割当て増量に手を出したのが事のはじまり。この模様発生はFinderメモリ増量で低減するも解決に至らず。iCabのみで発生するので、他に不安定要因があると思われます(Kaleidoscope機能拡張のメモリ不足も影響していたようで、割当て増量で模様が変化しました)。  アプリの割当てメモリ増量は旧Macユーザーにとって一般的なトラブル対策の一つ。特に珍しいものではないのですが、システムに直接手を入れる事になるFinderのメモリ増量は安易に記載できず。iCabの段落でもハッキリ効果を確認するまでFinderメモリ増量には触れませんでした。 MacOSのメモリ占有量は状況に応じて増減するため、Finder割当てメモリの増量効果にも疑問が残ります。しかしメモリ増量を試行するすうち効果の出る値が見えてきたので、Mac Minor Tipsとしてリポートしておきます。筆者はオリジナルのOSXスキームを使っているため、以前からFinderメモリを使用15倍/最小10倍に設定済。この設定は効果がなく、使用30倍/最小60倍に増量してプルダウンメニューの文字擦れが解消。現在設定は使用25倍/最小170倍(詳細はiCab3動作確認参照)。iCab3.05で再現する変な模様は未解決ですが、対策前に比べれば模様発生は低減しました。以上のことから、Finderメモリ増量によるトラブル改善期待値は使用メモリ25倍/最小150倍以上と判断しています。MO起動ディスクは遅い読み込み速度にメモリ不足が重なって動作緩慢を招くようで、使用12.5倍/最小100倍のメモリ増量で遅延は解消しました。 OS9.2.2だけ起動不能になるという奇々怪々な現象に出くわしたので、Mac Minor Tipsとしてまとめておきます。筆者のメインHDDはパーティションでA1[OSX10.4]、A2[OS9.2.2]、A3[倉庫]という形に分けACARD6880Mに接続、バックアップHDDをB1[OSX10.4]、B2[OS9.2.2]、B3[倉庫]という同一構成にして標準ATAに接続してます。Bは定期バックアップ時のみ電源を繋ぐ形にして、不意のトラブルに備えてます。G3/450B&W(G4/500改)などという骨董品をメイン運用している以上、相応の対策は施しているつもりでした。(苦笑) ここまでやっておけば、トラブル時にはバックアップHDDから立ち上げればダメージは最小限に押さえられると考えていたので、起動不能時も慌てずにバックアップHDDの電源を繋げて起動ボタンをON。続けてCOMMAND+OPTION+SHIFT+DELERTを押してバックアップHDDからの起動を促しました。ややあってOSXが起動開始。起動完了してA/B共にHDD認識を確認。念のためOSXディスクユーティリティでメインHDDの検証/修理も実行して、A2のOS9.2.2を起動ディスクに指定、再起動を実行しました。 しかし、起動したのはA1のOSX。B2のOS9.2.2を指定して再起動してもB1のOSXが起動します。COMMAND+OPTION+SHIFT+DELERTの操作がない場合はグレー画面から先に進みません(HappyMac出ない)。OSXが起動しているのでCPU、ロジック、電源などの異常は排除できます。PRAMクリア、CUDAリセット、内蔵電池交換を試すも変化なし。Shiftキーを押しながらの起動も無反応。どうやら電源コード抜いて内蔵電池を外して数日という、起動不能時の儀式を試すしかないところまで追いつめられました。もしや2年前の購入から塩漬けにして使おうとしないG4MDDの怨念、いやいや昔ロジックボードに搭載されたと言われるMac ROMがオシャカ…などと余計な事も考えつつ、スマホでトラブル事例収集。 調べてみるとOSX起動OK、OS9起動NGという事例はいくつかあるようです。原因特定には至らず、PRAMクリア、CUDA/MPUリセット、内蔵電池交換などが対策案としてアドバイスされてたりします。追加機器を全て外して起動という基本中の基本もあったので、とりあえずMOを繋いでるSCSIボードを脱着。無水アルコールと綿棒で接点とソケットを入念に清拭して、キッチリ押し込んだら何事もなくOS9起動。増設カードの接触不良でOS9.2.2だけ起動不能になるという現象と因果関係は納得しにくいところですが、事例として報告しておきます。 低温起動障害の検証を一通り済ませて、HDDを買い置きのSeagate ST3160022ACE/5400rpm/160GBに換装。AEC6880M経由なのでBigDrive未対応のG3B&W(KAG2)でも問題なしと思いながら24+24+100GBにパーティションを設定。OSX/OS9/データの順にコピーを進めると、データでエラー出まくり。データ元のHDDは数年利用してエラーなしだったのですが、普通に開ける画像データでもコピー失敗します。1枚でも100枚でも関係なく不規則にエラー頻発。そしてOSX/OS9コピー時には全くエラーなし……。これでピンときました。 128GB以上のBigDrive問題が取り沙汰されていた頃、先頭8GBにOSがないとシステムを認識できない機種があったり、OS9でBigDriveに対応しているのはMDD以降で、ロジックボードの実装チップによってOSX→OK/OS9→NGの機種もあるといった冗談のようなトラブルが渦巻いていました。その中に100GB以上のパーティションでエラーが出るという報告があったと記憶しています。 BigDrive対応させても100GB以上のパーティションを設定するとコピーエラーが起こるというもので、確かOS9でファイルをハンドリングするチップ(またはファーム)に100GB上限などの制約がありエラーが発生するという内容でした。検証不足で断定的なことは言えませんが、実際に25+25+98GBにパーティションを設定し直したらエラーは全く出なくなったので、見当違いという事はなさそうです。100GB以上のパーティションなんてすでに忘却の彼方だったのですが、思わぬところでMac Minor Tipsを痛感させられました。(苦笑) 2016春、PCI増設カード絡みのトラブルでメインHDDを再フォーマットする機会がありました。以前から空き領域をピッタリ25GBにしたいと考えていたので、この機会に実行。ST3160022ACEは25.16GBの容量を割当ててパーティーションを切るとピッタリ25GB空きになります。この方がスッキリすると思い実行した設定で、またまたハマりました。画像データコピーを中心に不規則エラー頻発(ファイル×××のコピーに失敗しましたなどのアラート)。似た症状と思いながらも、100GBの壁とは考えず。前回よりエラーも少ないなどと何度かHDDフォーマットしながら考えるうち、100GBって100GBじゃないんじゃ? という疑念が生まれました。 仮にハンドリングできる総容量が100GBだとしたら、パーティション後の容量はいくつになるのか。正確な数値はわかりませんが、25.16GB割当て(パーティーション後25+25+98.55GB)でエラー発生。試行錯誤の結果、25.20GB割当て(パーティーション後25.07+25.07+98.47GB)でエラー解消。98.50GB以上だとエラーが出ると推測できます(空き容量の表示もOSX/OS9で異ります)。このエラーもOSX10.4起動中にコピーすると全く発生しなかったので、OS9由来(100GBの壁)で間違いなさそうです。ただ、MDD以降のBigDrive対応機種はファームやチップが異るという情報があるので、機種によってはこの限りではありません。 類似の事例として、内蔵ATA接続80GBのHDDでも同様のエラーを経験したので追記しておきます。以前利用していたHDDを消去して1ディスクの倉庫として使おうとしたところ、画像ファイルのコピーで不規則エラーが起こりました(OSX起動のコピーではエラーなし)。念のため0消去して、エラーの出た画像フォルダを一部コピーしたところエラーなし。一旦データを消去、OSなどの各種データのバックアップ後に同データコピーで不規則エラー再現。何かインデックスデータ量とエラーがリンクしている印象です。最後に48+30GBでパーティションを切ってコピーしたところ、全てのデータコピーをエラーなしで完了。このことから、OS9は80GB程度のHDDでもパーティションを切らないと不規則エラーが発生する制約あるいは問題が潜んでいる感じです。 さらに100GBの壁エラー対策を施して運用中のST3160022ACE(AEC6880M経由)でも不規則エラーが再発。98.51GBの容量に対し66GBのデータ量で「タイプ-412のエラーが起きました」とのアラート。デスクトップ再構築、HDDの0消去でも改善せず。最初は問題なくコピーが進むのですが、終盤になると412エラーが頻繁に発生します。やはりインデックスデータ量に比例してエラーが頻発する感じなので、フォーマットをMacOS拡張ジャーナリングからMacOS拡張 (ジャーナリングなし)へ変更するも効果なし。ちなみにジャーナリングの有無に関係なく、OSX起動でコピーすればエラーは出ません。ファイル破損もなし。結局、OSXでコピーを完了して一時復旧させたのですが、その後はOS9起動でコピーしてもタイプ-412エラーは発生しなくなりました。以上のことから、OS9で扱える最大ファイル数などが影響している可能性大と判断しました。 ファイルのコメント欄に書き込みがあるとエラー発生といった情報もあり、コメントを消す、デスクトップファイル再構築などの対応がwebで案内されています。コメント情報過多によるDesktop DBエラー(オーバーフロー)が最も正確な情報のようで、Desktop DB消去(この不可視ファイルを消去するとコメント情報も消えます)のうえデスクトップファイル再構築で問題解決できるとのこと。筆者が内蔵ATA接続Maxtor 4R080LO→AEC6880M接続Seagate ST3160022ACEへのデータコピーをOSX起動中に行ってエラー回避できたのは、OSXがOS9のコメント情報をハンドリングしないという偶然によるものでした。よって、OS9は100GBの壁とは別にDesktop DBのオーバーフローにも留意する必要があります。TBクラスの大容量ディスクを増設しても、コメント欄にURL情報が付加されるダウンロードファイルなどを管理しないと、タイプ-412エラーの発生を回避できません。 この手の話で問題になるのがファームですが、AEC-6880Mは最新ファーム実施済み。ACARD_Driver_1.5.7.pkgとACARD_OSX_driver_2.0.6のOSX用ドライバもインストール済み。この辺は100GB制限ではなく、Yosemite+10.4.11+AEC6880Mでスリープ復帰できないトラブル対応で行っているので、問題ないと思います。  BigDrive関連情報をもうひとつ。AEC6880M経由HDDをメイン、本体ATA接続のHDDはバックアップ時のみ電源ケーブルを繋ぐ形(ATAケーブルは接続)で利用してきたのですが、メインHDDの80→160GB換装でOS9.2.2の起動が大幅に遅くなりました。起動ディスク認識に時間がかかり(HappyMacまで3分以上)、AEC6880Mのドライバを疑って試行錯誤したのですが改善せず。OSX10.4.11は従来と変わらず1分足らずで起動するのでOS9ファームのBigDrive未対応に関連するトラブルを疑ったのですが、AEC6880M経由で類似トラブル情報なし。 考え続けて思い出したのがHDDにATAケーブルを繋いでいると起動に時間がかかるという話。電源ケーブルを外してもMacOSはHDDを認識→起動時にチェックまたはマウント動作に入り時間がかかるというものです。メインHDDの容量120GB以下で使っている時は1分30秒くらいで起動していたので相性と思い込んでいたのですが、ATAケーブルを抜いたら起動時間1分以内(HappyMacまで30秒/メモリテストOFF)で正常になりました。この手の情報も探しにくくなると思いますので、Mac Minor Tipsとして追記しておきます。 内蔵電池ネタをもうひとつ。Mac miniの内蔵電池にはBR2032というコイン型リチウム電池が使用されています。Mid2011でも同一電池が使われていたので、現行miniも同じかも知れません。Panasonic BR2032と刻印された電池の画像を目にした方も多いと思いますが、この電池、市販されてません。メーカー生産完了との話もありますが、産業向けの電池で一般消費者向けの販売はないようです。 電池交換している方々のほとんどはCR2032という電池を代替利用しています。CR2032は100均でも見かけるので、俄然、お手軽感が増します。しかし型番が違う以上、特性にも違いがあります。調べるとPanasonic BR2032とCR2032の一番の違いは温度耐性でした。BR2032の動作温度範囲は-30〜80度。CR2032は-30〜+60度。miniのCPU温度は80度以上になる事もあるので筐体内温度を考慮してBR2032採用かも知れません。PanasonicのBR電池特性には自己放電が小さく長期の保存にも安定した特性を有すると記載されています。頭文字は、BRがフッ化黒鉛リチウム電池、CRは二酸化マンガンリチウム電池を表します。 メーカー別の電池特性を追うと同じCR2032でも結構違いがある事がわかります。動作温度範囲が一番広いのは日立maxellの-20〜+85度。PanasonicとSONYは-30〜+60度。データシートを見る限り、maxellのCR2032がBR2032に一番近い動作温度範囲です。この電池は温度変化による電圧変動も大きいので、放電特性なども加味してマクセルかパナソニックのCR2032で代替するのが安心と結論できそうです。 ※maxell CR2032データシート[PDF] |